„Ich wollte einen Fiebertraum erschaffen“

Text: Patricia Kornfeld

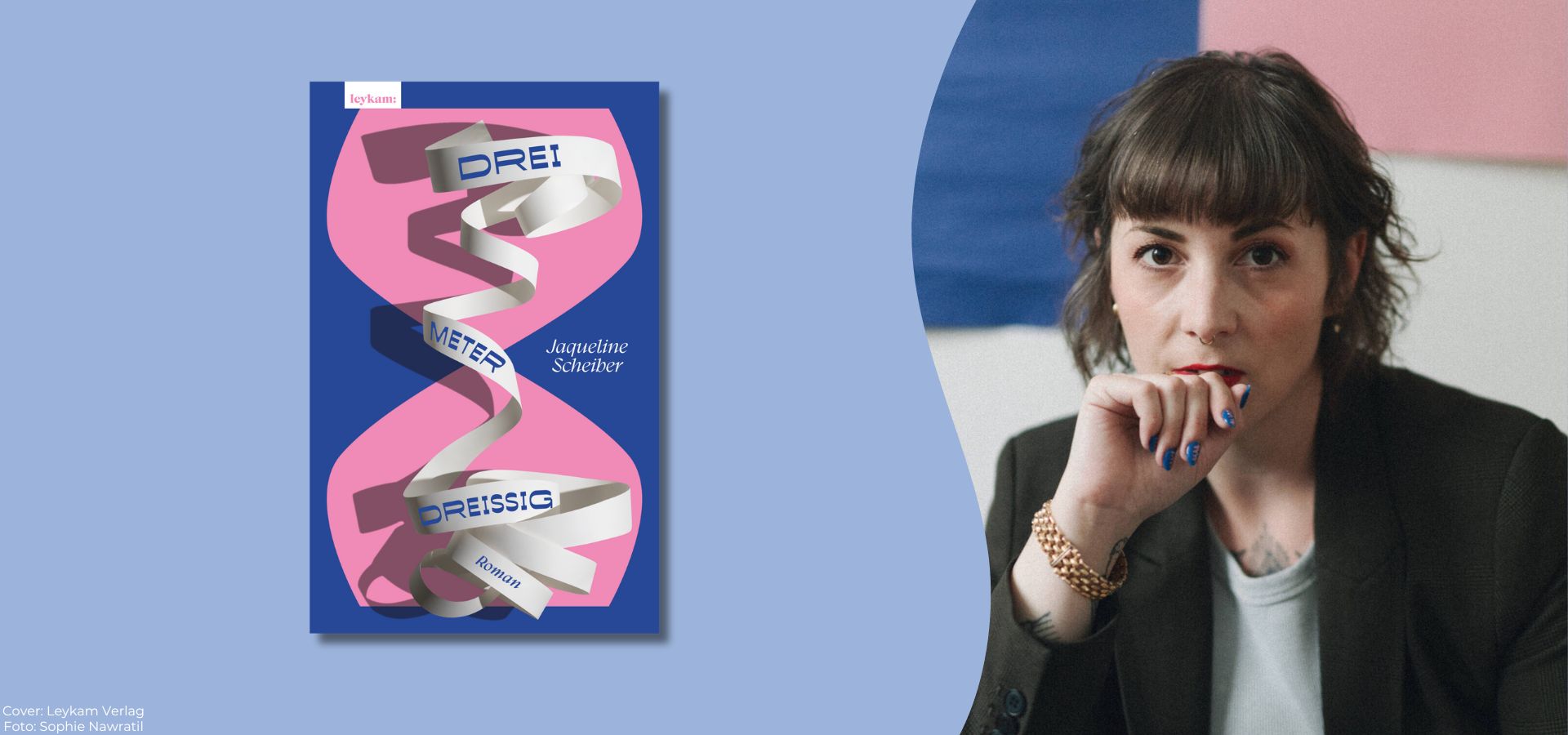

Foto: Sophie Nawratil/ZIMT Magazin/Leykam Verlag

Auf den ersten Seiten: ein Schicksalsschlag. Klaras Partner Balázs wacht nicht mehr auf, liegt leblos neben ihr auf dem Bett. Trotzdem hat Jaqueline Scheiber mit „dreimeterdreißig“ keinen Roman über Verlust oder Trauer geschrieben. In ihrem literarischen Debut stellt sie Realitätsflucht und verdrängte Emotionen in den Vordergrund und schuf damit die Antithese zu ihrem eigenen Leben.

Sie haben vieles gemeinsam – Klara und Jaqueline. Beide sind sie in ihren Dreißigern, leben in Wien, haben einen kreativen Beruf. Beide haben das Schicksal von seiner dunklen Seite kennengelernt. Dennoch könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Das fängt allein schon damit an, dass eine der Frauen nicht in der Realität existiert, sondern auf der blühenden Vorstellungskraft einer Schriftstellerin beruht.

Klaras Körper besteht aus Zellstofffasern, ist mit Buchstaben gefüllt. Getippt hat sie Jaqueline Scheiber. „dreimeterdreißig“ (Leykam, 2025) ist nicht nur ihr Debut als Romanautorin, sondern auch das erste Werk, in dem sie von ihren eigenen Erfahrungen und Meinungen Abstand nimmt. Den persönlichen Zugang zu gesellschaftlichen Tabuthemen wie Trauer oder psychische Erkrankung suchte die gebürtige Burgenländerin in früheren Veröffentlichungen ganz bewusst, etwa in „Ungeschönt“ (Piper, 2023) oder „Offenheit“ (Kremayr & Scheriau, 2020). Darin – wie auch auf Social Media – verarbeitete sie zum Beispiel den plötzlichen Tod ihres Partners Felix im Jahr 2016, den sie eines Morgens nach dem Aufwachen feststellen musste.

Ein ähnliches Los verpasste sie auch Architektin Klara: Deren Freund Balázs lehnt mit erschlafften Armen und starrem Blick am Betthaupt. An einem Freitag, nach Mitternacht, bringt er die gemeinsame Zukunft abrupt zum Stillstand. Autobiografisch ist Scheibers Roman trotz dieser Parallele nicht: „Jede*r weiß, wie meine Gedanken zur Trauer und zum Tod sind. Auch, weil das öffentlich so stark diskutiert wurde. In meinen vorherigen Büchern habe ich dazu alles gesagt, was mich persönlich betrifft“, erklärt Jaqueline. Nun nimmt sie eine andere Perspektive ein: „Mich hat dieser Moment interessiert, in dem sich dein Leben ändert und du realisierst es nicht.“

Die Nacht, die für die Hauptfigur zum Wendepunkt wird, ist so ein Moment. Wie lange dieser anhält, lässt Jaqueline offen. Nur in Klaras Kopf tickt die Uhr – wenn sie zum Beispiel an Balázs denkt, der seine Heimat Ungarn verlassen hatte, der Filme über alles liebte, für den der gemeinsame Trip nach Málaga der erste richtige Urlaub war. Der jeden Moment quickfidel durch die Tür spazieren könnte, denn auch die Gewissheit bleibt nicht ohne Zweifel. Ist Balázs wirklich tot oder aufgrund einer Trennung bloß in Klaras Vorstellung gestorben? Da gibt es unterschiedliche Lesarten, meint Jaqueline.

Die Frage, was passiert, wenn man sich nicht mit seinen Emotionen konfrontiert, ging ihr nicht aus dem Kopf. „Ich wollte einen Fiebertraum erschaffen und herausfinden, was ein Mensch alles tun kann, bevor er sich der Realität stellt.“ Dafür kreierte sie mit Klara das ideale Gegenstück zu sich selbst. Denn während Jaqueline das Internet – lange Zeit unter dem Pseudonym Minusgold – bereits kurz nach dem Vorfall mit Einträgen über den Verlust füllte und dem Schmerz in Interviews öffentlich Ausdruck verlieh, verbarrikadiert sich Klara mit dem Schließen der Schlafzimmertür auch vor der Wahrheit und radiert das Vorgefallene wie Schmutz aus ihrer Gefühlswelt. Das Badezimmer putzt sie bei der Gelegenheit gleich mit. Als ihr Bruder unten an der Gegensprechanlage steht, stellt sie sich stumm.

„Alles, was Klara macht, wäre mir nicht ferner. Sie ist die Antithese zu mir“, beschreibt Jaqueline. Abwehrhaltung prallt auf Leben-im-Moment. „Das war für mich total spannend, sie als Figur in die Mitte zu stellen und zu überlegen: Wie handelt jemand, wenn nicht ich es bin? Das Thema erzeugt natürlich schnell eine biografische Nähe zu mir. Das ist mir komplett bewusst und es war auch mein Plan, etwas zu schreiben, von dem ich Ahnung habe. Aber ich wollte es eben mit einer Erzählung begleiten, die nicht mein Leben wiedergibt.“

Ein offener Umgang mit Gefühlen ist aus Jaquelines Sicht wesentlich gesünder. Auch heftige Empfindungen klammert sie nicht aus, denn die Trauer gehört zu ihrem Leben – ist nichts, was plötzlich über sie hereinbricht. Auch nicht beim Schreiben dieses Romans. „Für mich ist das immer ein präsenter Teil, mit dem ich manchmal mehr und manchmal weniger stark verbunden bin. Wobei ich wirklich sagen muss, dass ich beim Schreiben dieses Buches kaum mit meinem Trauerteil verbunden war, also nicht mehr, als ich es in meinem Alltag bin.“ Das liege daran, dass sie nicht in die eigene Gefühlswelt eintauchte, sondern in diejenige der fiktiven Romanfiguren. In ihren Recherchen habe sie sich verstärkt auf Gespräche mit anderen Menschen gestützt, zum Beispiel aus dem „Young Widow_ers Dinner Club“ – ein Safe Space für junge Trauernde, den Jaqueline im Jahr 2017 mitbegründete.

Einen Ratgeber oder eine Handlungsanweisung hatte die Autorin nicht im Sinn: „Ich wollte eigentlich nur eine gute Geschichte erzählen. Dreimeterdreißig ist eine Erzählung übers Leben oder auch darüber, welchen Widerstand es einem vor die Füße stellen kann.“ Für die studierte Sozialarbeiterin ist sie zudem ein bedeutender Übergang. Einen Roman veröffentlichen wollte Jaqueline seit dem Beginn ihrer Schreibkarriere – 2010 startete sie mit der Veröffentlichung von Lyrik und Prosa auf ihrem Blog. Lange hat sie es sich nicht zugetraut, wusste nicht, ob sie für das Schreiben von Literatur die nötigen Fähigkeiten hat. Nach zweieinhalb Jahren Arbeit gibt es den 240-Seiten-starken Beweis: „Dieses Buch ist für alle da, die etwas fühlen wollen.“